タンパク質の活性発現や構造特性における糖鎖修飾の役割を、生化学、細胞生物学、遺伝子工学の手法を使って調べています。また、レクチンの生物学的役割の解明とその応用も研究対象としています。以下が現在進めている研究テーマとその概要です。

レクチンZG16pの大腸がん細胞の増殖抑制機構

ZG16pはヘパリン/へパラン硫酸やマンノースに結合するレクチンで、大腸上皮細胞に高く発現されており、大腸粘膜のムチン層に局在している。私たちはこれまでに、ZG16pに大腸がん細胞の増殖抑制作用があることを明らかにしており(doi: 10.1093/glycob/cwx088)、現在はその機構の解明を進めています。

血液凝固XII因子の接触活性化における糖鎖修飾の役割

血液凝固XII因子(FXII)は内因系凝固経路ではじめに活性化されるプロテアーゼ前駆体で、負電荷性物質と結合することで自己を切断し、プロテアーゼとして活性化する(接触活性化)。FXIIの活性化は血液凝固性を亢進するが、FXII阻害は生理的な止血には影響しないことから、FXII阻害剤は抗血栓薬として期待されている。我々はFXIIの糖鎖修飾(O-Fuc、N-結合型糖鎖、O-結合型糖鎖)に着目し、FXIIの活性能との関わりや、活性化制御の可能性を追求しています。

HepG2細胞に見出した血液凝固XII因子短鎖アイソフォームの特定

細胞における血液凝固XII因子の糖鎖修飾過程を調べる目的でヒト肝臓がん由来細胞HepG2の二種の亜株からFXIIを検出したところ、興味深いことに片方の細胞株からは短鎖のFXIIが主要な分子種として産生されていることがわかりました。この短鎖FXIIの特定を進め、生理的・病理的意義の解明を進めています。

エストロゲンによる唾液腺細胞の糖鎖修飾の変化と細胞機能との関わり

発症率に男女差がある、あるいは発症率が同程度でも病態の経過に男女で違いが見られる疾患について、内分泌環境の変動に着目した発症機構の解明は、より適切で有効な治療提案や、個別化医療・精密医療の実現につながることが期待され、社会的要請の高い研究課題と言えます。女性のライフサイクルにおいてエストロゲンの低下が起こる年齢以降に発症することが多い口腔乾燥症などの疾患では、唾液の分泌不全や唾液腺細胞の損傷が原因となることから、エストロゲン濃度低下→唾液腺細胞の糖鎖修飾変化→細胞機能変化を作業仮説として検証を行っています。

鶏卵の卵黄膜に局在するVMO1の生理活性の探索

Vitelline membrane outer layer protein 1 は鶏卵の卵黄膜に含まれる糖タンパク質で、β-プリズムフォールドレクチンと立体構造類似性があります。VMO1の生理活性や物性を明らかにし、鶏卵形成や鶏卵内での発育過程における生物学的役割を明らかにすることが目標です。

アネキシンファミリータンパク質の機能に関する研究

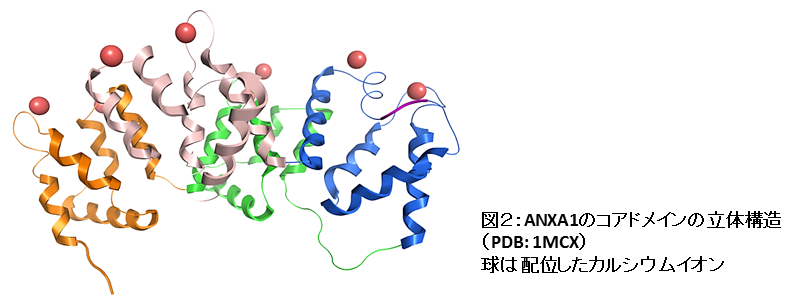

“アネキシン”はカルシウム結合タンパク質ファミリーで、ヒトゲノムには12種類のアネキシン遺伝子が見つかっています。図1にアネキシンの構造の特徴を、図2にヒトANXA1のコアドメインの立体構造を示しました。

アネキシンは始めにカルシウムイオン依存的に細胞膜や酸性リン脂質ホスファチジルセリンに結合性を持つタンパク質として発見されました。一方、私たちは 負電荷を持つ糖鎖であるシアリルオリゴ糖やヘパリンに結合するタンパク質を探索する研究の過程で、ウシ腎臓からp33/41を見いだしました [Kojima, K et al., J Chromatogr 597(1992)323-330.]。構造解析と遺伝子クローニングの結果、p33/41はアネキシンA4(ANXA4)と同一であることがわかり[Kojima, K. et al., J Biol Chem 267(1992)20536-20539., Kojima, K. et al., J Biol Chem 271(1996)7679-7685.]、その後、ANXA5とANXA6もグリコサミノグリカンに結合性があることを明らかにしました[Ishitsuka, R. et al., J Biol Chem 273(1998)9935-9941.]。グリコサミノグリカンへの結合活性は、アカパンカビや、線虫 C. elegansのアネキシンにもあることを明らかにし[Nishioka, S. et al., J Biochem 141(2007)837-848.]、様々な生物種に発現されているアネキシンが共通に持っている活性であると考えています。

アネキシンファミリーのタンパク質は多細胞生物に広く発現されており、ヒトでは赤血球を除くすべての細胞に、一つ以上のアネキシンが発現されていると考 えられています。アネキシンはヘパリン/ヘパラン硫酸、ポリリン酸などの負電荷性の生体分子と相互作用することから、アネキシンはこれらの負電荷性分子が 活性化する生体内反応や複合体形成のレギュレーターとして働いていると考え、その機構解明を目的に研究を進めています。

テーマ1:抗凝固/抗血栓タンパク質 ANXA4とANXA5の活性発現機構

血液凝固系や血栓形成の亢進は、日本の三大死因である疾患-心筋梗塞、脳梗塞、がん-と直接的・間接的に関与しています。血液の流動性の維持は酸素や栄 養成分の体内運搬のために必須であり、本来厳密に制御されています。また、血液凝固反応は出血により体内から血液が失われることを防ぎ、また体内で病原菌 が増殖・播種する事を阻止する生理的な生体防御反応です。しかし、血管壁の性状の変化、血液成分の変化、血流の変化などでその調節機構がうまく働かなくな ると血栓傾向が亢進します。ANXA5とANXA4はin vitroで強い抗凝固活性があることが知られていました。私たちはANXA4の抗凝固活性の発現機構の一つが、血液凝固XII因子の接触活性化を抑制することを明らかにしました(Nakayama M, et al. 2020. DOI:10.1111/jth.14789)。